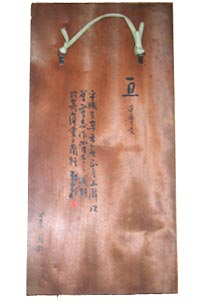

○やられっぱなしではつまらない 石寿先生が使われていたノミで一番巾の広いノミは、三寸二分(約9センチ6ミリ)である。 そこで、三寸五分(約十センチ五ミリ)を鍛えて「どうです。使いこなせますか?」 とは手紙には書かないが、挑戦的試作品を送り届けた。 平成2年の秋頃だったと思うが、続けざまに、4寸(約十二センチ)の特大ノミを鍛えて、挑戦状を叩き付けてやった。 一ヶ月が過ぎニヶ月が過ぎても何の音沙汰も無い。 「やっぱり使いこなせなかったな」と、ニヤニヤしていると、年が明けて四ヶ月ほどしてから、 返事とともに四寸の特大ノミを使用しての作品が届いた。 手紙には、「四寸ノミ切れ味よろしく、これから活用致したく思います」とあり、 「敵もなかなかやるな」と、舌をまいた。 なんせ当時の石寿先生は、75才位であった。 その本物の技術・見識・体力には改めて敬服し、尊敬した。 真の創作家というのは、こういう人を指すのであろう。

合掌 |